著者:スティーブン・R・コヴィー 出版社:キングベアー出版

世界中で自己啓発書として多く読まれている一冊であり、私も多く影響を受けた本です。

今回はこの本を要約をリハビリテーション職についての在り方と踏まえながら述べていきたいと思います。

- 本の要約を知りたい

- リハビリテーション職で働いている

これに当てはまる方は読んで頂ければと思います。

最近の多くの本では表面的なテクニックを述べた「個性主義」について書かれていることが多いですが、

筆者は「人格主義」といった人間の内面の人格的なことが成功するために必要であると述べています。

これには誠意・謙虚・誠実・勇気・忍耐などが必要といわれています。

リハビリテーション職は患者さん(家族)や他の医療職・介護職・多職種など多くの人と関わることがあると思います。

そのため自分自身の人格が形成されてなければ他者と関わっても成功することはできません。

7つの習慣は以下のように示されています。

- 主体的である

- 終わりを思い描くことから始める

- 最優先事項を優先する

- Win-Winを考える

- まず理解に徹し、そして理解される

- シナジーを創り出す

- 刃を研ぐ

1.主体的である

人格は、状況や条件付けによって決定されると考えられています。

こうした考え方は、刺激/反応理論とも言い換えられます。

つまり何らかの刺激によって反応(人格)が決まるという考え方です。

筆者は刺激と反応の間には、「選択の自由」があると述べています。

その中でここで言われてる「主体的である」とは、主体的に選択するということに加えて選択したことに責任を持つということです。

リハビリテーション職は日々選択を求められることが多いです。

患者さんの安静度は?いつまでに何を目標とする?多職種に何をお願いする?

私たちが主体的な選択をして、その選択に責任を持たなければ他者に選択を求めることはできないでしょう。

2.終わりを思い描くことから始める

自分が亡くなったときにどのような声をかけてほしいでしょうか?参加者はどのような思いで参加してほしいでしょうか?

自分の終わりの時を想像することで、そのイメージを崩さないように生きることが出来るというものです。

病院や福祉部門で勤めているリハビリテーション職は患者さんの「終わり」の場面に立ち会ったことや知らされたことがあると思います。

その時に周りの家族やスタッフはどのような声掛けや雰囲気だったでしょうか?

終わりを思い浮かべるには「個人のミッションステートメント」を書くのが効果的といわれています。

これは、(1)どのような人間になりたいのか(人格)、(2)何をしたいのか(貢献・功績)、そして(3)それらの土台となる価値観と原則を書きます。

3.最優先事項を優先する

日々忙しい仕事や家事、育児などに追われていて「気づいたら一日が終わっている」

といったことはないでしょうか?

リハビリテーション職は特にいろいろな仕事が煩雑していて多いように感じます。

リハビリテーション業務・単位管理・書類業務・カンファレンス・会議・教育など。

単位の決まりはあるのに他の業務が多すぎて終業時間内で終わらせることが出来ないというのがどこにもあると思います。

その中でこの習慣です。

ここでは優先事項を決めてそれを優先して行うということをしていきます。

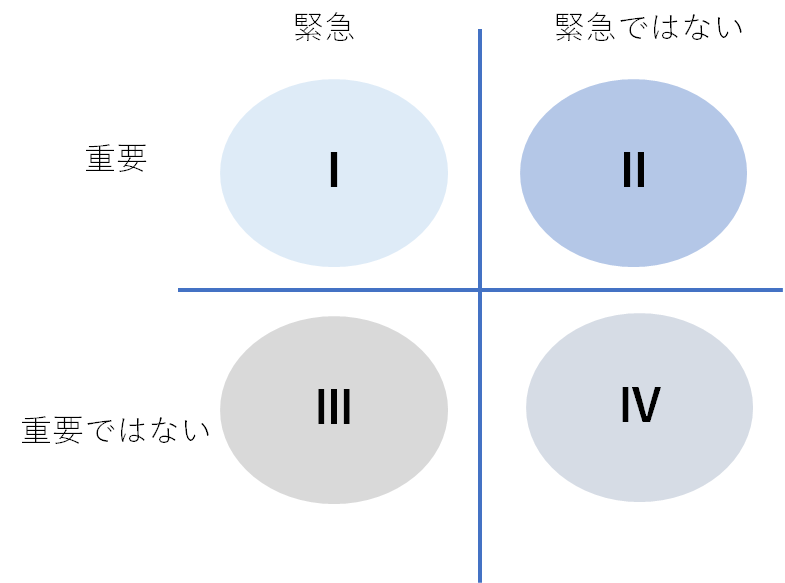

物事を「緊急or緊急ではない」「重要or重要ではない」の四つの領域で分けます。

領域Ⅰ「緊急・重要」 日々のリハビリ業務・家事・育児など

領域Ⅱ「緊急ではない・重要」 自己研鑽

領域Ⅲ「緊急・重要ではない」 メール

領域Ⅳ「緊急ではない・重要ではない」 スマホ・TV・ゲーム

具体的にはこれらになります。

この中でほとんどの人が領域ⅠやⅣで終わっていることが多いとのことです。

四つの領域で重要なのは領域Ⅱでこの領域を以下に優先させるかが重要です。

リハビリテーション職でいう自己研鑽は知識や資格のための勉強や実技の習得、研究活動、勉強会の実施などでしょうか。

これらのことをまず優先してやる時間帯や何分行うかなど決めておくと他の領域に邪魔されず行うことが出来ます。

私の中の領域Ⅱは読書(社会・経済・自己啓発)をすることやアウトプット(勉強会・講習・ブログ)などです。

優先事項を決めることで成長できるとともにやらなくていい事項を「ノー」といえるようになります。

長くなってしまったので続きは次回に・・・

コメントを残す